Interview

Issue : 27

ホテルプロデューサー・龍崎翔子|「泊まる」を通じて出合う偶発的な日常から「暮らす」を考える

“泊まるように暮らす”人に聞く、暮らしの哲学。ホテルプロデューサーとして各地の空気感を盛り込んだホテルや、産後ケアリゾートなどの空間づくりに取り組む龍崎翔子さんを取材。彼女が考えるホテルの価値と日常とのつながり、家とホテルの未来とは。彼女がかつて住んだこともあるという世田谷の街を歩きながら、思考の片鱗を垣間見た。

Profile

龍崎翔子

株式会社水星代表取締役CEO / ホテルプロデューサー

2015年に株式会社水星(旧社名:L&G GLOBAL BUSINESS, Inc.)を設立後、2016年に「HOTEL SHE, KYOTO」、2017年に「HOTEL SHE, OSAKA」、2021年に「香林居」、2022年5月に産後ケアリゾート「CAFUNE」を開業。そのほか、ホテルの自社予約SaaS「CHILLNN」の開発・運営や、観光事業者や自治体のためのコンサルティングも行う。

旅の価値はその土地の本質的な風土を感じることにある

ーーホテルのプロである龍崎さんから家のことを聞くのはすごく新鮮な気がするのですが、あらためて龍崎さんの考えるホテルや旅の価値について教えていただけますか。

私がホテルをつくるようになったきっかけは、幼少期のアメリカ旅行にあります。どの街へ行っても車窓から見える景色が同じで、唯一楽しみにしていたホテルも代わり映えのしないものばかり。せっかくアメリカを横断しているのに、それぞれの土地の空気を体感できる場所が全くなかったんです。日本でも同じように、表層的なご当地感を演出しているホテルこそありますが、本質的に五感を通じてその土地の風土を感じられる瞬間はごくわずか。どの街でも同じコンビニがあるように、ホテルも均質化されていると感じました。

そもそも旅というのは、ほとんどが移動や乗り物を待っているような退屈な時間ばかりです。そんななかで少なくとも10時間以上を過ごすホテルという場所が均質化してしまうのでは旅の面白さがない。せっかく旅をするのなら、テロワール、つまりその土地ならではの本質的な風土を感じる瞬間がほしい。そんな思いから“異日常”を演出できる場所としてのホテルの価値を考えるようになりました。

ーー“本質的な風土”って、たとえばどのようなものでしょう。

私たちは金沢で「香林居」というホテルを運営しています。金沢といえば加賀五彩や加賀友禅のような文化が有名で、もちろんどれも素晴らしい文化ですが、「香林居」がそれらを扱ってもそれは単に脚色された個性を追体験するだけになってしまう。地元の特産品を使った料理や地元アーティストの展示のような風土の取り込み方もいいとは思いますが、どうしても心なしかコラージュのようになってしまうように感じていました。

金沢は曇りの日が多くて、彩度の低い街だと思います。だからこそ鮮やかな芸術文化が生まれたのかもしれませんが、私はその金沢自体のウェットで繊細であいまいな空気感、靄がかった景色そのものを「香林居」で表現したいと考えました。それは今まで誰も言語化していなかったし、追体験できる場所もあまりなかった。そこで、そうした考えをベースに、香林坊という土地の名前の由来にもなっているかつてこの地で薬種商を営んでいたという僧侶の人生や、「香林」という中国の地名、そしてそこに広がる東アジア的な美意識や哲学からインスピレーションを受けて、その上で蒸溜機という一見異質に見えるコンテンツをマッシュアップさせることで、よりその土地らしさが際立つようなホテルを目指しました。

ーーそうした演出を追体験できるのがホテルの価値だと。

はい。「ポジティブな予定不調和」という言葉を使いますが、そうした体験はあくまで偶発的であるべきなので、全員が同じ追体験ができるとは限らないのですが、本質的な風土を体験を通じて感じられる瞬間を意図的に設計するようにしています。

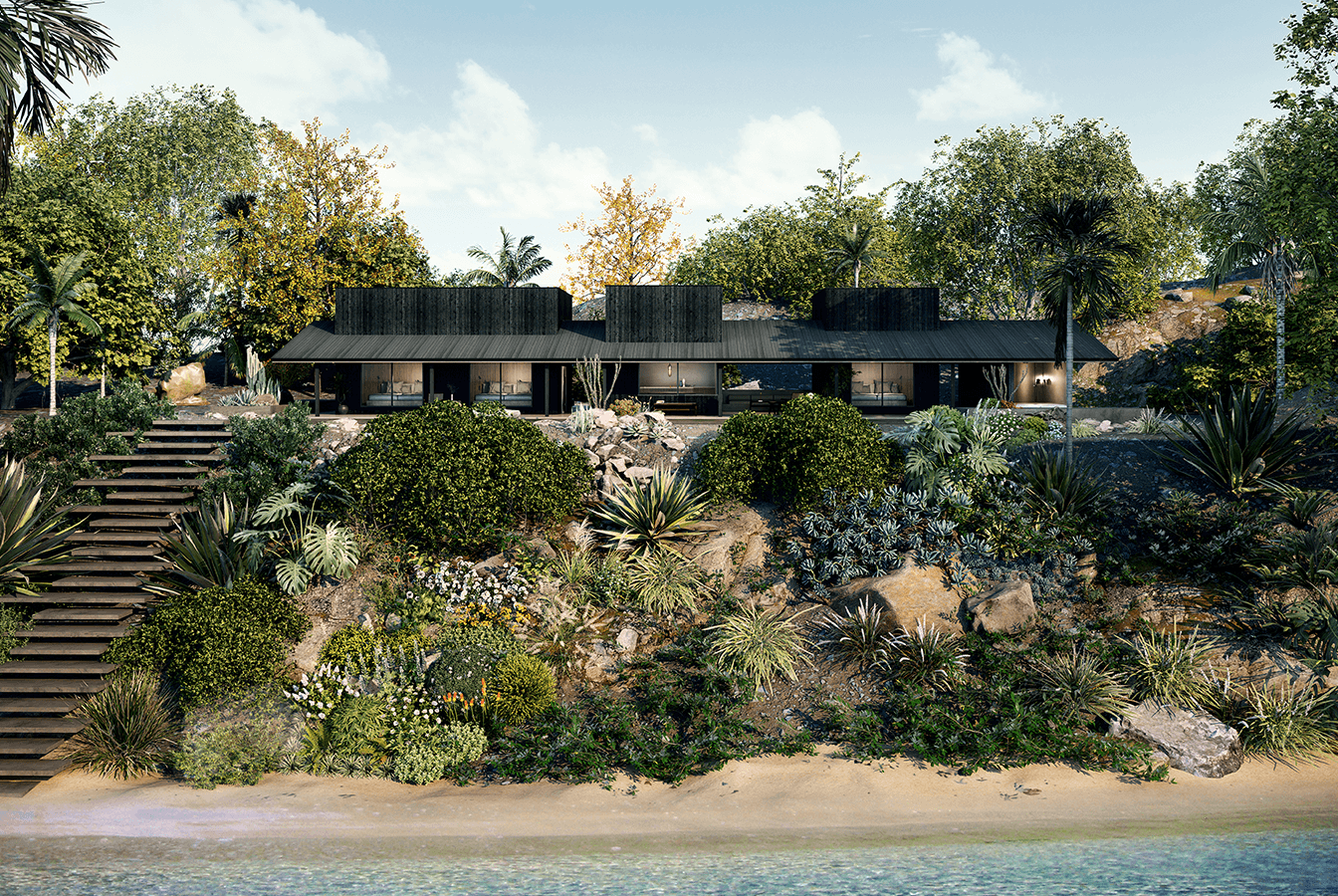

印象的だった出来事があります。水星で、佐世保に『RE SORT』というスモールラグジュアリーホテルをつくったことがあるのですが、私がこのホテルに泊まった時に、朝8時に窓の外から大きな音でアメリカ国歌が流れてきたんです。佐世保は軍港の街ではありますが、外国の国歌が街中を当たり前に流れているのってすごいことじゃないですか。この街では日常にアメリカという国の文化が自然と定着しているんだということを、ポジティブな驚きを通じて気付かされました。これはホテルという場所で寝泊まりしたからこそ気がついたこの街の風土であって、長い時間、しかも活動していないオフの時間を過ごす場所だからこそできる演出なんだろうと感じたんです。

私は、ホテルは永遠にリアルではないと思っています。虚構だからこそできる演出があるし、一方でその虚構をつくっているのはリアルな人間であって、その矛盾も含めてホテルの面白さではないかと。お金で買えるユートピアというか、ジェネリックな極楽浄土であることも、ホテルの本質的な価値だと思うんです。

滞在を通じて新しい生活そのものを体験し、日常へ持ち帰る

ーーそうしたホテルに対する考え方において、龍崎さんが歳を重ねるなかで変化してきた部分はありますか。

私は「ホテルはメディアである」ということをつねづね言っていて、ホテルが人と土地、人と人、人と文化を媒介する存在だと考えています。最近はそのなかでもとくに「人と文化」を掘り下げたいと思うようになりました。

私は出張なども多く、自分の生活を営むことに割ける時間が限られているため、自炊の代わりに外食をしたり、洗濯の代わりにクリーニングを使ったりします。でも、そうやって自分の生活をアウトソースする代わりに、そういうものが完璧に用意された環境に自分の身を置くことだってできる。

そんな思いでつくったのが「HOTEL CAFUNE」という産後ケアリゾートです。ここは本来家庭内でやっていた労働をアウトソースするための場所であって、自分が生活する場所や機能を担ってくれる役割としてホテルが存在しているんです。こうした暮らし方や文化を一泊単位で提供できるホテルはまだまだ可能性に満ちているのではないかと思っています。

ーー龍崎さんの言う「文化」とは、どのようなものでしょうか。

文化という言葉には二つの軸があります。「HOTEL SHE,」というホテルをつくった頃は、いわゆるファッション的なニュアンスの『文化』でしたた。たとえば、ホテルという占有空間にレコードプレーヤーのような自分が触れたことのないライフスタイルがあることで、知らない世界を追体験することができる。それによって、その後の日常生活でもレコードショップの存在が目に止まったり、DJを始めてみたり、ホテルでの出合いが新しい生活の窓が開くようなきっかけになる。

もう一つが生活のあり方に肉薄する価値観のようなもの。産後ケアリゾートがまさにその例ですが、アジアでは一般化している“産後にしっかり養生するのが当たり前だ”という文化を日本でも体験できるための場所を目指しているわけです。将来的には子供を預けることのできるホテルや高齢の方や障がいのある方でも気兼ねなく泊まれるインクルーシブなリゾートなどもつくりたいと考えていますが、選択肢を提示することで新しい文化が定着して時代が変わっていくように、「こういう生き方もあるよね」という価値観自体をホテルを通じて伝えていく。それこそが最近考えている「人と文化」という視点で見たホテルの可能性です。

泊まるも暮らすも、いい空間にはいい空気がある

ーー少しずつ家の方にも話をつなげたいと思いますが、ホテルと家ってやはり本質的に異なるのでしょうか?

まず、ホテルに滞在するということは、ホテルのつくり手との非言語のコミュニケーションだと思います。ホテルにはつくり手の意思が宿っていて、説明されずとも滞在することで感じ取れるものがある。アートを鑑賞するような感覚かもしれませんが、そうした空間を通じた対話がホテル宿泊の醍醐味の一つになっているわけです。

ホテルって半分プライベートでありながら、半分はパブリックというか、見えないところに運営者やキュレーターの意思が宿っているじゃないですか。それはある意味でつくられた“美しい虚構”で過ごすことでもある。ホテルに長く滞在して疲れるというのは、自分ではない者の意思が介在しているからだと思うんです。コップ一つとっても、自分のお気に入りじゃないものをプライベートで使うことにストレスを感じてしまう。自宅だと、基本的にみずからの意思のもとで空間やプロダクトが選定されるので、そういった点でホテルと家というものは本質的に異なるのかもしれません。

ーーホテルには誰か他人の意思が介在しているということですね。

他者の意思が介在しているといっても、表計算ソフトでつくられたような“エクセル的なホテル”とでも言うのか、経済合理性を追求している香りがするようなホテルにはには独特の空気感が存在していない。いくらアーティストコラボとかをやっていても、なんとなく薄っぺらく感じてしまいます。かつて私たちが富良野でペンションをやっていたとき、支配人が変わったことでホテルのまとう空気が一変したことがありました。置いてあるものはなんら変わらないのに、隅々まで活力と美意識に満ちていた。まさにホテルも生きた空間なんだということを身をもって感じます。

それは他の人の家でも同じことです。私は人の家に遊びに行くのが好きなのですが、インテリアがかっこいいかどうかはどうでもよくて、その人らしさを感じる瞬間がすごく好きなんです。アーティストの家に手づくりのクッションがあったり、音楽が好きな人の家の押し入れにはたくさんのCDが散らばっていたり。どんな家でもその人ならではの空気感があって、空間の中にその人の人間としての気配が充満しているのが面白いと感じるんです。

ーーホテルにせよ、自宅にせよ、いい空間にはいい空気が宿っていると。

はい。最近実家に帰ってみると、15年くらい前に親が嬉しそうに植えていた木々が大きく育っているのを見て、とてもいいなと思ったんです。自分の場所だという気がして、居心地が良かった。

おそらく、身近な人がここで生活を楽しんでいる気配を感じることができたからだと思うんです。その家のことを誰かが思い出した時に、暮らしている日常風景が脳裏に浮かぶような家がきっといい家なんだと思います。なにを置いてあるかよりも、ただ、楽しく生活することが一番大切なのかもしれません。

非日常を味わう体験から、偶発的な日常を垣間見る体験へ

ーーでは、よりよく暮らす秘けつってなんだと思いますか。

ホテルってある意味で居候のようなものだから、家とは違ってどうしてもお行儀よくしなきゃいけない空気がありますよね。でも、以前とある宿に泊まった時に、お行儀が悪いとわかっていながら、エントランスの畳の上でゴロゴロしちゃったんです。そのホテルはかつて民家だったので、その空気感というか安心感が残っているからなのかもしれません。

同じように、家のなかが完璧に綺麗な状態だと、よそ行きの気分になって緊張してしまうかもしれません。ちょっと散らかっているくらいの方が寝っ転がれる安心感がある。ありたい自分像を強要するような丁寧な暮らしより、散らかっていてもよりリアルな自分に出合える空間というのが必要なのかもしれません。

ーー最後に、龍崎さんが考えているこれからの暮らし方、泊まり方について自由な意見をいただけると嬉しいです。

これは半分冗談みたいに言っているのですが、これからはホームステイの時代だと思っています。田舎の独居老人の自宅にみんなで泊まりに行ったら絶対に面白いと思っていて、旅人としては偶発的な日常体験がきっと面白いだろうしご老人にしても生活に彩りが生まれる。少し前に泊食分離のホテルに泊まったときに地元のおばあちゃんが料理をしてくれるというサービスがあって、すごくいいなと思ったんです。

先ほどの畳でゴロゴロしてしまった宿でも、支配人の女性がカジュアルに私の部屋にシャワーを借りにきたことがあって。ホテルならありえないと思うんですが、安くはない宿泊施設でそんな偶発的な日常性があるからこそ、他にはない安心感がありました。そういう体験こそが未来のネオラグジュアリーだと思うんです。お金を支払った対価として、ただサービスを受けるんじゃなくて、知らない土地の友達が増えるような未来って面白いと思いませんか。

-

Self Photo7

龍崎翔子が切り取る“文化のある宿

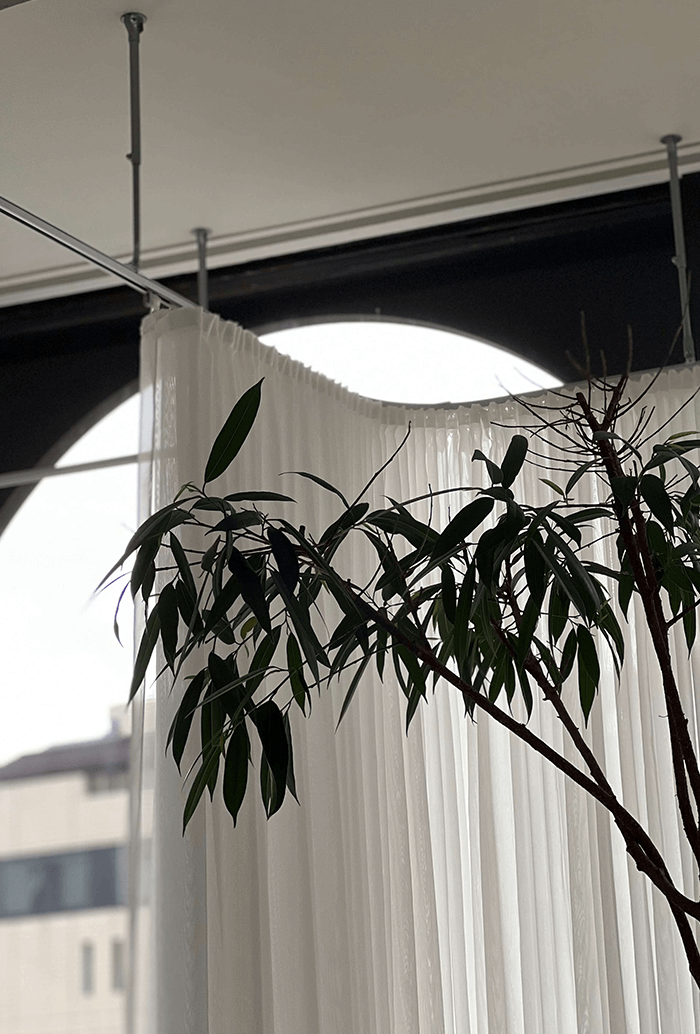

1~3枚目:金沢の宿「香林居」

沢の曇天を切り抜くアーチ窓から望むのは、歴史へのリスペクトを込めてあえて見せたという交通標識に、資本と文化が調和する風景。3枚目は工事中の一枚。世界を色めいて映し出す偏光ガラスを使用し、桃源郷を表現したという。

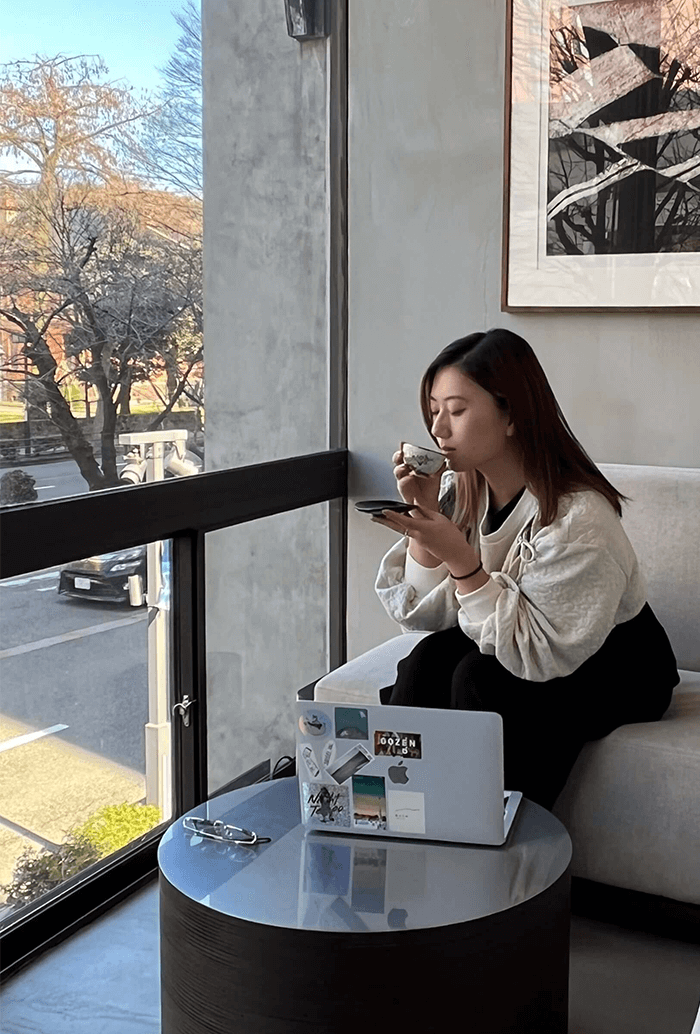

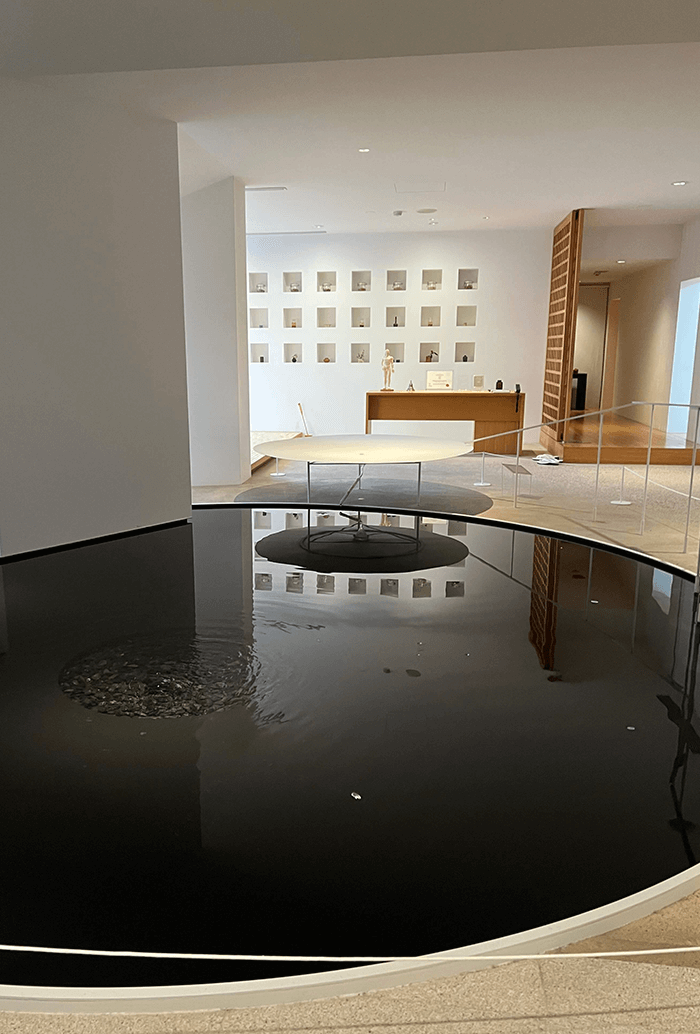

4~6枚目:加賀の宿「べにや無可有」

色褪せないヴィンテージの風格を感じさせるラウンジと、凛と新鮮な花が控えめに活けられた一輪挿し。名宿の矜持を感じたという、ただそこに美しく在る原研哉氏のインスタレーション。

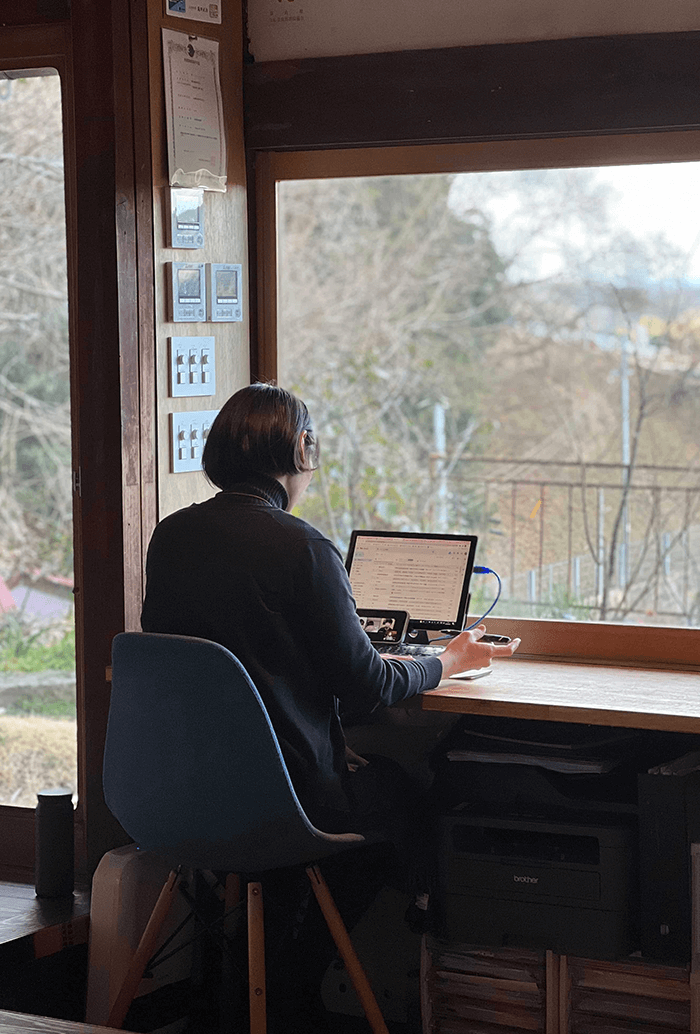

7枚目:奈良の宿「ume, yamazoe」

宿の素晴らしさはもちろんだが、主人が宿の一角で仕事をしている、その背中の暖かさと力の抜け具合が新鮮だったそう。

Editor’s Voice

-

ホテルは新しいライフスタイルの体験の場であって、空間自体というよりそこに泊まるという体験を通じて、日々の暮らしに新しい可能性を見出すことができるというのがホテルのプロである彼女の視点である。ホテルに泊まる体験は決して非日常なものではなく、自らの日常をより良いものにするための“試着”の場であり、泊まると暮らすはそもそも本質的には地続きなものなのだということをあらためて感じた。

Takahiro Sumita (Writer)

-

ホテルといえば、非日常を体験できるラグジュアリーな場所だというのがこれまでの定説だったが、これからのホテルは偶発的に誰かの日常、まだ見ぬライフスタイルを垣間見る場所になるという話が印象的だった。「泊まる」というものの価値を捉え直すことで、泊まるように暮らすヒントは自ずと見えてくるのかもしれない。

Chiaki Miyazawa (yado)

Staff Credit

Written by Takahiro Sumita

Photographed by Eichi Tano